La estrella en el cielo nocturno y la constelación en la mirada

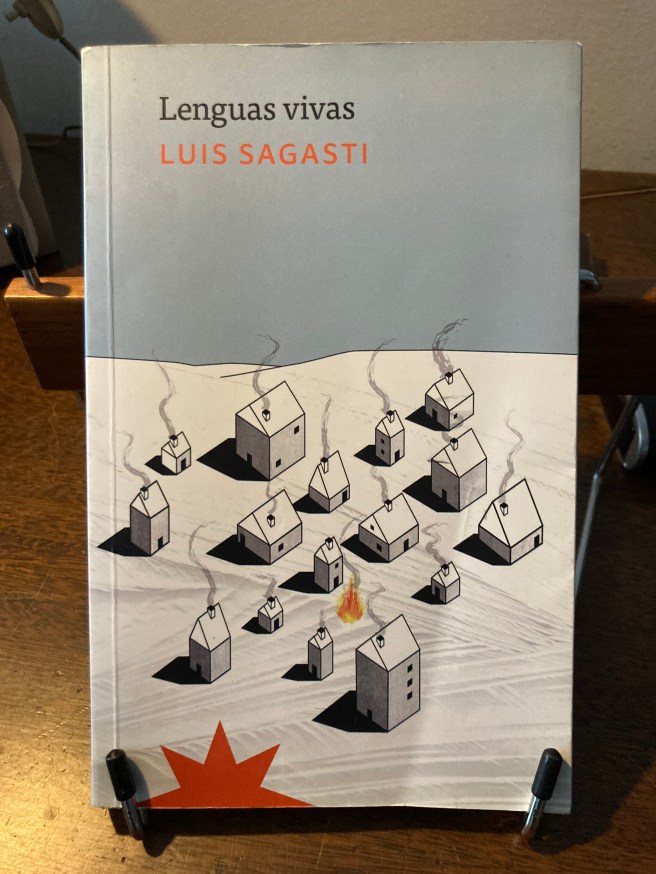

Luis Sagasti. Lenguas vivas. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2023.

¿En qué momento una mujer, un hombre miró por primera vez el cielo nocturno y, allí donde sólo había estrellas, empezó a ver constelaciones? ¿Qué pulsión semiótica nos empujó a unir los puntos, a encontrar sentidos y a nombrar formas donde antes no había más que agujeros mudos y fríos que filtraban la luz en la ominosa bóveda oscura? Ese día, en el tránsito entre la estrella y la constelación, dimos un salto, sembramos el suelo fértil de una discontinuidad, hicimos de la omisión –esa matriz vacante–, materia y mundo. Y, mediante ese desfase, creamos sobre el milagro pagano del lenguaje una plataforma que, aporías mediante, aún hoy nos permite interpretar la realidad.

Creo que Luis Sagasti lo dice mejor y sin tantas vueltas:

«Del cero, que nada cifra, al uno no se llega contando sino de un salto. Vencer la oscuridad que rodea al cero, la noche sin cifra, y alcanzar el color.» (71.)

Aquello que no tiene cifra, y por tanto es yermo, ajeno a cualquier desciframiento, deviene unidad cardinal, signo vibrante, hito fundacional de una serie que prolifera, potencialmente infinita: ya sea que hablemos de los números, o del sentido. Tal el salto que damos del cero al uno, de la estrella a la constelación, del mugido al verso.

Claro que inmediatamente, tal vez entre el uno y el dos, entre la constelación y la tierra en penumbras que yace debajo poblada de seres confundidos y deseantes, surge el riesgo, o la tentación, de confundir la interpretación del cielo, de la palabra, del mundo con su reglamentación.

Nuevamente, Sagasti lo explica mejor:

«En la cúpula que cubre la cabeza de la virgen de su Anunciación, Fra Angélico ha pintado un cielo donde las estrellas se congregan en un prolijo sembrado militar. Todas ellas tienen el mismo tamaño, como si la virgen ejerciera una fuerza gravitatoria capaz de congelarlas en una geometría de mantel bordado. Un cielo así violentado, de luces equidistantes, sin posibilidad de constelar, sólo puede producir un riguroso desorden aquí abajo.» (91.)

Ese cielo uniforme, esa cuadrícula pautada de signos equidistantes, sólo tiene espacio para representarse a sí misma. Y, al hacerlo, cierra el sentido, clausura la interpretación y deja fuera de la ecuación la mirada de la mujer, del hombre que levanta la vista al cielo en busca de posibilidades de significación, formas retóricas, o mensajes –por supuesto– cifrados. Ese cielo es inalterable, se ha eternizado en su aridez distante y nada obtendremos de su contemplación más que la estólida repetición de lo mismo. Una y otra, y otra vez, las mismas geometrías, los mismos enclaves de fuerza gravitacional y la falsa sensación de que avanzamos pese a que el final sea siempre idéntico.

Ese cielo uniforme, esa cuadrícula pautada de signos equidistantes, sólo tiene espacio para representarse a sí misma. Y, al hacerlo, cierra el sentido, clausura la interpretación y deja fuera de la ecuación la mirada de la mujer, del hombre que levanta la vista al cielo en busca de posibilidades de significación, formas retóricas, o mensajes –por supuesto– cifrados. Ese cielo es inalterable, se ha eternizado en su aridez distante y nada obtendremos de su contemplación más que la estólida repetición de lo mismo. Una y otra, y otra vez, las mismas geometrías, los mismos enclaves de fuerza gravitacional y la falsa sensación de que avanzamos pese a que el final sea siempre idéntico.

Si diésemos un nuevo salto, uno sobre el resorte de transposición, podríamos reconocer en ese cielo violentado donde las constelaciones se han vuelto impracticables, los procedimientos de cierto tipo de narrativa –no sólo literaria, no sólo ficcional– que es al mismo tiempo artefacto y manual de instrucciones; pecado y confesión; comida, digestión y estiércol. Contra esa narrativa autosuficiente y didáctica se configura Lenguas vivas (Eterna Cadencia, 2023), este último libro de Sagasti, que sigue, amplía, pero sobre todo ahonda la estela de los anteriores Bellas artes (Eterna Cadencia, 2011) y Una ofrenda musical (Eterna Cadencia, 2017), que fueron publicados en inglés por Charco Press como Fireflies y A Musical Offering, con traducción de Fionn Petch.

Lenguas vivas es un cielo nocturno y generoso que se le ofrece al lector para que constele, para que trace sus líneas y, entre astro y astro, empiece a encontrarle un sentido a la oscuridad circundante. El procedimiento es al mismo tiempo sencillo y abismal. En primer lugar, Sagasti encuentra fragmentos de mundo, historias de algunas mujeres y de algunos hombres. O a veces ni siquiera son historias: una fotografía, o un bisonte paleolítico, el silencio tubular que encierran los copos de nieve la mañana posterior a la tormenta, una película de Tarkovski, una idea cuántica de Max Planck.

Lenguas vivas es un cielo nocturno y generoso que se le ofrece al lector para que constele, para que trace sus líneas y, entre astro y astro, empiece a encontrarle un sentido a la oscuridad circundante. El procedimiento es al mismo tiempo sencillo y abismal. En primer lugar, Sagasti encuentra fragmentos de mundo, historias de algunas mujeres y de algunos hombres. O a veces ni siquiera son historias: una fotografía, o un bisonte paleolítico, el silencio tubular que encierran los copos de nieve la mañana posterior a la tormenta, una película de Tarkovski, una idea cuántica de Max Planck.

Pero son historias, o ideas, o imágenes, sin conclusión ni remate. Tienen sí derivaciones, ramificaciones que parecen estar ahí, a tiro de moraleja, pero que en un último movimiento siempre se escurren con gracia hacia la ambigüedad de lo indeterminado, o hacia la indeterminación de lo ambiguo. Porque, como ya dijimos, Sagasti abomina de las instrucciones de lectura, sus libros vienen sin mapa, apuntan al ojo desnudo del lector, al hallazgo que sólo nace del extravío. Jamás nos diría cuál es la forma final de sus historias. Lo que aquí interesa no es llevarnos de la mano a recorrer un sendero prestablecido. Se trata más bien de descorrer un velo y presentarnos ese momento previo al descubrimiento, el umbral aún incierto de una advenimiento:

«Entonces los pensamientos, los recuerdos y las impresiones tejen una bufanda ansiosa y confusa como siempre se presenta el limen de la escritura: algo semejante al aura previa al dolor de cabeza; ideas y secuencias aparecen y desaparecen como reflejos en el agua.» (103.)

De modo que, en segundo lugar, una vez que ha encontrado sus materiales y los ha dejado suspendidos en ese estado liminar, Sagasti los recoge y sale a la intemperie, sale a sembrar. Como ejemplo, basta asomarse a cualquiera de los primeros once capítulos del libro. Tomemos, por caso, el capítulo cinco, llamado “Oraciones”. En él aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer, entre otros, el astronauta que comandó la misión Apolo 8 y vio por primera vez toda la Tierra desde el espacio; la mujer que reveló al mundo el Nü shu, la lengua secreta que las mujeres chinas de Hunan habían creado en el siglo III; la antropóloga que grabó los cantos sagrados de los selknam fueguinos; la polímata medieval Hildegarda von Bingen y su Ignota lingua perdida casi en su totalidad; la heroica memoria de Nadiezhda Mandelstam que salvó la poesía de su marido Ósip mientras huía por toda Rusia de la persecución estalinista; la adolescente Agota Kristof que inventa un idioma para codificar las tristezas de su exilio; la última hablante de la lengua yagán en el extremo sur de América, la última hablante de la lengua de los eyaks, en Alaska, la última hablante del sirenik, en Siberia, y la lista sigue. Todas ellas, todos ellos en sólo quince páginas.

Pero este segundo paso en la praxis escritural de Sagasti no consiste en revolear las semillas azarosamente para que –tal como ocurre en las fábulas siempre tan atentas al resultado– algunas reboten sobre la piedra, otras se hundan en el agua y unas pocas germinen en la tierra húmeda. Aquí cada germen, cada historia, imagen o idea, todos esos destellos que desbordan el libro, son presentados mediante una meticulosa estrategia de montaje. Hay un elaborado trabajo de disposición que trabaja a veces por analogía, a veces por contraste y a veces por resonancia, pero siempre en ese equilibrio entre consistencia y sorpresa donde conviven y abrevan la síncopa y la nota tónica.

Pero este segundo paso en la praxis escritural de Sagasti no consiste en revolear las semillas azarosamente para que –tal como ocurre en las fábulas siempre tan atentas al resultado– algunas reboten sobre la piedra, otras se hundan en el agua y unas pocas germinen en la tierra húmeda. Aquí cada germen, cada historia, imagen o idea, todos esos destellos que desbordan el libro, son presentados mediante una meticulosa estrategia de montaje. Hay un elaborado trabajo de disposición que trabaja a veces por analogía, a veces por contraste y a veces por resonancia, pero siempre en ese equilibrio entre consistencia y sorpresa donde conviven y abrevan la síncopa y la nota tónica.

Este interés por gestionar la riqueza de lo embrionario, de lo exploratorio, de lo vestibular, y luego disponerlo en un montaje de imprevisible intermitencia, se hace explícita cuando Sagasti encuentra un espejo, y una admiración, en los palimpsestos de Dostoievski:

«En sus notas previas, en el vestíbulo de sus narraciones, Dostoievski no sólo dibuja (…), sino que también pareciera practicar ejercicios de caligrafía. Consigna nombres propios con meticulosidad y preciosismo, nombres que no se vinculan con la novela necesariamente. Tararea con tinta una canción olvidada. Hay una página manuscrita de Los hermanos Karamazov que bien se puede exhibir como una obra de arte. […] Parece un mapa de sus ideas sin que quede claro cuál de todas fue la primera. No hay sucesión en el derrotero sino transposición de planos”. (96.)

Eso mismo podría decirse de Lenguas vivas: transposición y proliferación, diversidad y contigüidad, acontecimiento y relación, particularidad y multitud… La lectura de un material de esta naturaleza, de una narrativa compuesta por una serie –como decíamos– “potencialmente infinita” de historias que se ofrendan en el altar de la interpretación, se acomete casi inevitablemente entre la hiperventilación y la euforia, la epifanía del hallazgo y la rendición a la vastedad. Porque la sospecha es que el libro podría no terminar nunca:

«No importa donde uno se pare, el desierto siempre está comenzando; así ocurre con el mar y con cada acción circunstancial y ajena que por alguna razón nos llama la atención: nunca nada concluye en esos instantes.» (41.)

Si nos hemos hecho de una copia física de Lenguas vivas, nos tranquiliza saber que el libro está hecho con la finitud del papel, y no de arena, como aquel tomo sin principio ni fin que postulaba Borges. Pero Lenguas vivas termina en algún momento. Y no lo hace de cualquier modo. Antes advertíamos sobre una lógica compositiva que recorría los primeros once capítulos: el acontecimiento variopinto, el montaje que llama a trazar sentidos, la vecindad de mundos diversos, el tratamiento lírico de la historia documentada… Pero dejábamos fuera de esta serie el último capítulo, el duodécimo. Y es que ese capítulo que cierra el libro hace estallar otra lógica, presenta otra potencia y encierra otra emoción. No diremos mucho más. Aunque sí, tal vez, valga la pena arriesgar que su lectura pone en escena lo que un lacaniano definiría como “la irrupción de lo Real”. Ese capítulo es como despertar de un sueño intrincado pero hermoso, algo melancólico y también enigmático, para sentir el arrebato implacable y brutal de la existencia. Nos despedimos del encantamiento onírico, de su bruma, y chocamos de frente con la certeza oscura de la finitud.

Si nos hemos hecho de una copia física de Lenguas vivas, nos tranquiliza saber que el libro está hecho con la finitud del papel, y no de arena, como aquel tomo sin principio ni fin que postulaba Borges. Pero Lenguas vivas termina en algún momento. Y no lo hace de cualquier modo. Antes advertíamos sobre una lógica compositiva que recorría los primeros once capítulos: el acontecimiento variopinto, el montaje que llama a trazar sentidos, la vecindad de mundos diversos, el tratamiento lírico de la historia documentada… Pero dejábamos fuera de esta serie el último capítulo, el duodécimo. Y es que ese capítulo que cierra el libro hace estallar otra lógica, presenta otra potencia y encierra otra emoción. No diremos mucho más. Aunque sí, tal vez, valga la pena arriesgar que su lectura pone en escena lo que un lacaniano definiría como “la irrupción de lo Real”. Ese capítulo es como despertar de un sueño intrincado pero hermoso, algo melancólico y también enigmático, para sentir el arrebato implacable y brutal de la existencia. Nos despedimos del encantamiento onírico, de su bruma, y chocamos de frente con la certeza oscura de la finitud.

Pero la oscuridad, ya se sabe, es necesaria para que se destaquen los cuerpos celestes en la noche. Si no viéramos las estrellas sobre su manto oscuro no seríamos capaces de inventar nuevas constelaciones. De modo que terminamos el libro, levantamos la vista y ahora vemos el cielo nocturno de otra forma. Lenguas vivas nos ha entrenado en el arte de constelar y, tal vez, por un momento, el mundo se salve de girar en torno a la regurgitación viscosa de lo mismo; tal vez estemos un paso más cerca de acometer lo improbable, tal vez miremos el cosmos, el caos, y veamos algo distinto. Y luego, quizá, seremos capaces de contarlo.

Sebastián Martínez Daniell (Buenos Aires, 1971) ha publicado las novelas Semana (2004), Precipitaciones aisladas (2010), Dos sherpas (2018), traducida al inglés como Two Sherpas (2023) por Charco Press, y Desintegración en una caja (2023). Participó de las antologías de narrativa breve Buenos Aires / Escala 1:1 (2007), Uno a uno (2008), Hablar de mí (2010), Golpes. Relatos y memorias de la dictadura (2016), 266 (2024) y Una intimidad discreta (2024), y es autor del relato Apostilla sobre la muerte de la protagonista (2020), editado como plaqueta. Sus obras fueron publicadas en el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Italia, España y Argentina. Además es editor en el sello Entropíad y profesor en la Universidad Nacional de las Artes, de Argentina.