Un rito de crecimiento anticapitalista nacido entre las consolas de videojuego

Cayo Cactus / Claudio Castañeda. Checkpoint. Santiago de Chile: La Calaquita, 2024

Corren las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI. Niñas, niños y adolescentes dejan de parpadear atentos a la suerte de un avatar frente a una consola de video juego en casa o en un penumbroso arcade. Para muchos adultos aquello es una pérdida de tiempo, la improductividad encarnada que debe ser corregida, pero una presencia va fermentando en el interior de esos miles y miles de gamers alrededor de todo el mundo. Es una presencia que remite a un ahora inquietante, a una práctica que se puede identificar como ritual, la que de ahora en adelante tendrá que ser reconocido con un nombre propio.

Checkpoint es el poemario de Cayo Cactus que abraza esa práctica, que circula por los recuerdos de aquellos días iniciales como gamer, pero que explícitamente corta los lazos con la nostalgia. El epígrafe del Eclesiastés es explícito: “Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría”.

Checkpoint es el poemario de Cayo Cactus que abraza esa práctica, que circula por los recuerdos de aquellos días iniciales como gamer, pero que explícitamente corta los lazos con la nostalgia. El epígrafe del Eclesiastés es explícito: “Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría”.

¿Me puedes explicar qué es esto?

Los lectores menos interesados por lo inusual pueden confundir Checkpoint con un manual para armar antiguas piezas de consolas de juegos de video. El trabajo en el diseño es abigarrado y hermoso, pero tal vez impaciente a aquellos ávidos por una literatura tradicional. Lo central, sin embargo, es que Checkpoint no podía ser publicado de otro modo: es el resultado del reino de las pantallas, el que está marcado por la imagen y por unos ojos ansiosos de nuevos estímulos.

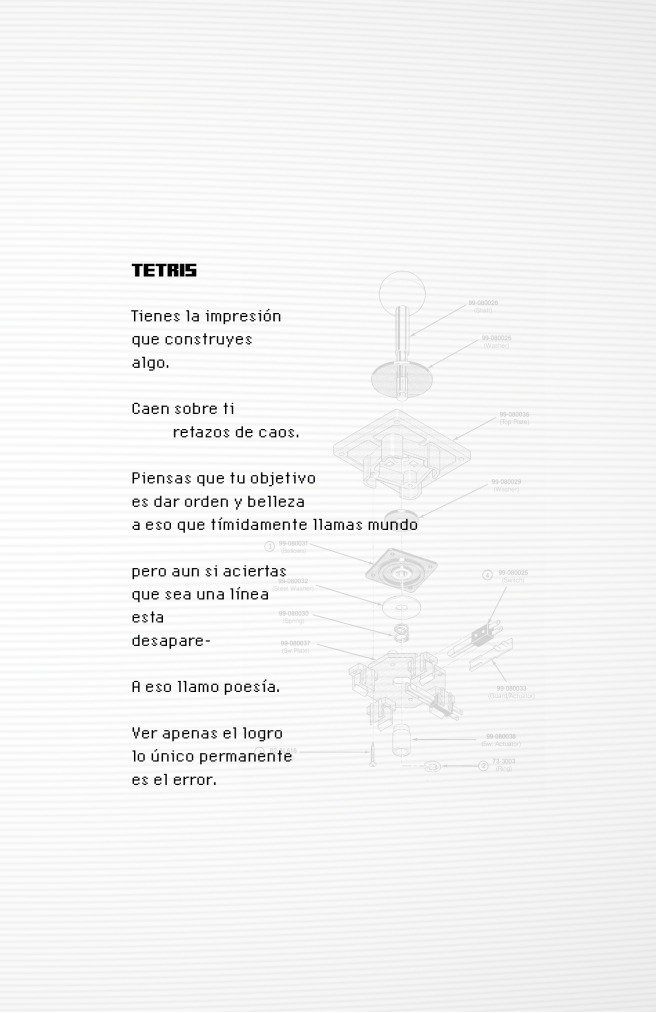

Pero esta fascinación no es vacía, como poco a poco se va revelando a medida que se avanza en la lectura. Hay poemas dedicados a juegos clásicos aunque de diferentes momentos y desigual complejidad, como Tetris y Minecraft. El primero fue creado a mediados de la década de 1980. Se caracteriza por su bidimensionalidad y el infinito ejercicio de completar con piezas geométricas los espacios faltantes de un muro en perpetuo crecimiento. El segundo exhibe las posibilidades de la tecnología de fines de la década del 2000. Con cubos tridimensionales se pueden construir ciudades, mundos enteros, mundos dentro de otros mundos, en un juego que no se ofrece con un final especifico sino como una posibilidad de perpetua creación.

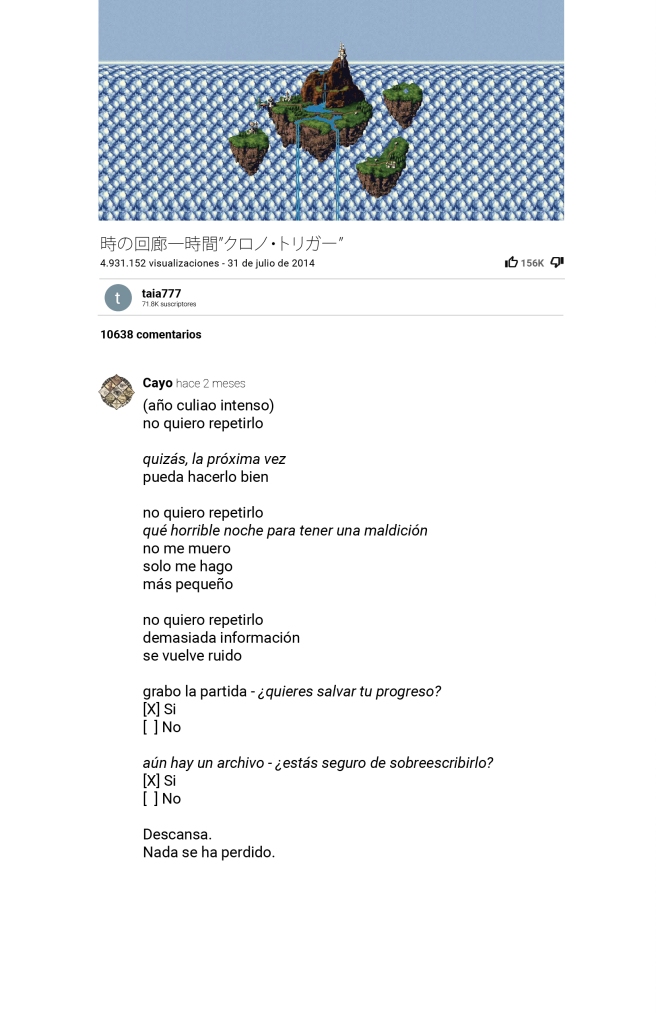

Pero los poemas a estos juegos están ubicados en un marco y es preciso describirlo. Solo así podemos rastrear hacia dónde apuntan tal vez esos versos. El poemario comienza con la extracción por parte del autor de comentarios realizados bajo un vídeo de YouTube. No se trata de una ficción. El video existió y Cayo cita algunos comentarios. Fue subido a la web en 2012, tenía 6 millones de visualizaciones y 221 k de likes. Su autora era una desconocida taia777. El video traía las imágenes y la música de juegos de las décadas de 1980 y 1990. Algo nada inusual: un video para escuchar viejos soundtracks de fondo mientras uno se dedica a cualquier otra actividad.

Sin embargo, los comentarios no son sobre el video ni la música en específico. Parecen en un primer momento reflexiones caprichosas sobre temas privados, sin ninguna correlación lógica ni con el video ni entre ellos.

Lo ritual

Los comentarios al video siguen sumándose y se pueden ir estableciendo ciertos sentidos. Varios comentaristas se quejan del absurdo que es reflexionar sobre la vida privada en un muro de YouTube. Pero la mayoría de ellos pareciera no poder evitar el ejercicio introspectivo. Declaran estar en un momento de checkpoint, ese momento de los juegos de video en el cual el gamer tenía una suerte de descanso fuera de la narrativa del juego. Un descanso que implicaba ser consciente del número de vidas que le quedaban y del paso de un nivel a otro, usualmente más complejo y difícil.

Alrededor de dos décadas después de haber interiorizado este proceso, los antiguos gamers ahora se toman un respiro a sus vidas mientras escuchan el video soundtrack de Tekken o Contra. La música los empuja a un momento de transición o liminal, a un checkpoint de sus propias existencias. La música al parecer se superpone de este modo al reino de las imágenes y convoca a la memoria y al cuerpo. Inmediatamente reflexionan sobre lo que ha ocurrido hasta ese momento en sus vidas. Las historias de dolor familiar, la soledad, pero también la persistencia en los sueños personales son la constante. Entienden claramente que la naturaleza de la existencia es de perenne transformación. Pero un elemento sobresale en todo ello. Quieren dejar de ser un non-player character (NPC). Arbony, uno de los comentaristas, escribe: “Nunca me he considerado un personaje principal […] Usualmente estoy tras bambalinas de las vidas de otros. Ya no quiero que sea así”.

Ser un NPC es algo a evitar completamente. Los comentaristas quieren re-ocupar sus mentes y sus cuerpos; retomar su agencia, ser los protagonistas de sus propias vidas. Pero también quieren acabar con su soledad y ser queridos, recibir afecto. Identifican al responsable de su situación. Lin Mimeti escribe: “[Tenemos] un oscuro futuro, vigilancia global, extrema precarización y millonarios con tantos recursos que ni siquiera podemos imaginar cómo viven. Si es un checkpoint, ya sé quién es el enemigo”.

Ser un NPC es algo a evitar completamente. Los comentaristas quieren re-ocupar sus mentes y sus cuerpos; retomar su agencia, ser los protagonistas de sus propias vidas. Pero también quieren acabar con su soledad y ser queridos, recibir afecto. Identifican al responsable de su situación. Lin Mimeti escribe: “[Tenemos] un oscuro futuro, vigilancia global, extrema precarización y millonarios con tantos recursos que ni siquiera podemos imaginar cómo viven. Si es un checkpoint, ya sé quién es el enemigo”.

Los comentaristas reciben el apoyo afectivo de los demás. Han realizado el acto liminal del checkpoint y reafirman así los valores de esa comunidad digital. Se cumplen así los pasos del rito, de uno que deberíamos empezar a reconocer y llamar como “el rito del checkpoint”.

Los poemas

Estos reclaman su legitimidad en el marco del rito del checkpoint. Reflejan los valores y las complejidades compartidas por la comunidad que practica el rito. Son poemas que redundan sobre la fuerza de la intuición, como en “Adventure RPG”, en que la voz poética dice:

“Aprendemos melodías

que no sabemos cómo o cuándo

abren puertas

escondidas”.

Tal vez es esa intuición que hizo que los gamers interiorizaran la narrativa del checkpoint en su infancia y adolescencia, y la tornaran en rito reflexivo posteriormente.

Otro tópico es el de la precariedad de la existencia, la que no se explica en lo estático sino en la recreación constante. En “Minecraft” se lee:

“llevabas una corona

de diamantes creaste

siete mundo nuevos

solo para conocer

el fin de la tierra

tus pasos reviven”.

“Tetris” es otro ejemplo del mismo tema, convertido en poética y expresado mediante una fina economía del lenguaje:

Cayo también refiere a YouTube y su cerrada política de protección de derechos de autor, la que atacó a los videos de taia777. YouTube recibió reclamos al respecto de que el video que taia777 había subido en 2012 llevaba imágenes y música que no eran de su autoría y lo retiraron. Los propietarios, que no eran identificables como personas con nombre y apellido sino con marcas de mega empresas del entretenimiento (con casas matrices en Japón y Estados Unidos), protegieron así su parcela privada. Cayo ironiza esta situación: “Quienquiera que adquiera una copia / correrá la misma suerte. / El juego se ha acabado”.

Los poemas no solo se enmarcan en el rito, sino también materializan su realización misma. Cayo inscribe su propio comentario, en forma de poema, bajo el segundo video que taia777 subió durante el 2014 y que alcanzó 156k likes. Se declara así parte de la comunidad e intuye y practica el rito:

Este comentario, siguiendo la suerte del video, también se encuentra extinto, borrado por YouTube junto a todo el canal de taia777.

¿Quién es taia777?

Nadie sabe el nombre exacto de quién subió los videos. Solo se conoce su nickname, taia777. YouTube se ocupó de borrar todo rastro de ella. Sin embargo, los ritualistas del checkpoint han perseverado. Otros usuarios han seguido subiendo los vídeos con música de los juegos clásicos, y el ritual continúa siendo realizado en muros de YouTube, transnacional de la web que acumula sus utilidades y activos fijos en California y que inútilmente retira esos videos, porque muchos otros más de inmediato los reemplazan.

Circula en ese contexto la pregunta por taia777. SA/INT/1 escribe:

“Empiezo a preguntarme quién era taia777. Si acaso sabe en qué se han convertido sus videos […] Probablemente nunca regrese, pero tal vez esté mirando desde algún lugar distante, como un apático dios. Honestamente, estaría bien con esa realidad. Me sentiría bien sabiendo que, si un ser omnisciente existe, su morada es un lugar azaroso y accesible, como una canción triste”.

¿Empieza a nacer un relato mítico? Solo lo sabremos en el futuro.

La obra de Cayo Cactus

El autor de este raro libro viene de la frontera entre Macul y Ñuñoa, en Santiago de Chile. Es un poeta, guionista de cómics y diseñador gráfico que se esconde bajo el nombre legal de Claudio Castañeda, pero vive y firma sus trabajos con el de Cayo Cactus.

La obra de Cayo tiene al menos dos hitos a destacar. Primero, la publicación de la novela gráfica Catrileo, junto con el dibujante Tomás Fernández, en 2012. Se trata de una novela que remite a un inacabable ciclo de violencia en la historia de Chile, ciclo marcado por la fecha obsesiva y trágica del 11 de septiembre. Catrileo formó parte de lo que, por aquel entonces, a inicios de la década del 10, se entendió como un resurgir de la historieta chilena, categorización que no careció de debates en los que el mismo Cayo participó. El otro hito es el de la publicación de El cuerpo es devil, que salió a la luz el 2020 en Santiago y Ciudad de México y que establece conexiones entre la poesía y el reggaetón, entre las que destaca la búsqueda compartida por ambas en pos de la afectación de los cuerpos.

Cayo ha dirigido también sus esfuerzos hacia la labor editorial, encabezando el sello independiente La Calaquita, mediante el que entregó a sus lectores títulos como El festín en el paraíso de Tomás Fernández Díaz y La peste negra de Nicolás Pérez de Arce. Es también mediante La Calaquita que Cayo publica Checkpoint, libro que se declara deudor de Continue?, poemario publicado en 2014, por Renato Contreras (conocido también como Drake), en el que abundan los textos dedicados a juegos de video clásicos como Mario Bros y Sonic, textos por los que fluye la parodia y la nostalgia, el recuerdo de los años adolescentes siendo un gamer a inicios del siglo XXI.

Checkpoint confirma a Cayo Cactus como un escritor sumamente original, pero también sugiere que podría ampliar sus posibilidades creativas saltando de la escritura a las artes multimediales. Su persistente pasión por el diseño, la imagen y lo sonoro, además de su aguda intuición para establecer vínculos conceptuales lo perfilan como un artista complejo del que, probablemente, seguiremos teniendo novedades.

Y obviamente, lo que estás esperando. Aquí, un video de YouTube en donde puedes hacer el rito del checkpoint. Como diría Cayo: “Descansa. Nada se ha perdido”:

https://www.youtube.com/watch?v=-zjCGL7e0c0

Puedes leer una versión online de Checkpoint, aquí:

https://www.cayocactus.com/p/checkpoint-c61

Julio Meza Díaz es de Lima, Perú, la ciudad que triste y mayoritariamente ha optado por ser la vanguardia del neoliberalismo y el fascismo en Suramérica. Vive en Montreal, en donde tiene un grupo de amigos que lo quieren mucho. En invierno come hielo y se toma una cerveza con los osos polares. También diseña un modelo de discapacidad que ha denominado el modelo andino/arguediano de la discapacidad. La cosmovisión tradicional andina aportará a la transformación social, piensa mientras cocina su almuerzo. También ha publicado cosas de ficción. Su último libro lleva un título que suena a oculta compensación psico-fisiológica: La máquina del orgasmo infinito. Ama trabajar en las bibliotecas públicas, rodeado de inmigrantes, locos bulliciosos y drogadictos que parecen, por fin, dormir su ansiedad; todos (lo digo en serio) muy amables. Cada vez baila mejor la salsa y el reggaeton.

*En El Roommate reseñamos dos libros de Julioa Meza, La máquina del orgasmo infinito. (2022) y la novela Sólo un punto (2010)

*Para El Roomate, Julio Meza ha reseñado libros de Aléxis Iparraguirre, Miguel Det y Águeda Norriega, Denis Morales Iriarte y Marco García Falcón .